Originalmente, o texto que segue essa breve apresentação que faço aqui foi escrito e publicado em 2020. O que me motivou, naquela época, tanto a assistir esses dois filmes, quanto a trazer esse tema para o jornal foram as queimadas que ocorriam no Pantanal a partir de vários incêndios na região, configurando um desastre significativo para o meio ambiente no Brasil. Naquele momento, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus já havia começado, o que tornou as ocorrências ainda mais preocupantes. Somente no mês de setembro daquele ano, o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) indicou que as queimadas no Pantanal bateram o recorde entre todos os desastres anteriores, somando mais de 16 mil focos de incêndio.

Infelizmente, esse texto dolorido e triste se tornou, mais uma vez, atual. No último dia 15 de junho foram encontrados os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, depois de dez dias desaparecidos no Vale do Javari, na Amazônia.

Seus nomes se juntam à extensa e revoltante lista de ativistas, missionários e trabalhadores que foram assassinados por lutarem contra o desmatamento ilegal, o garimpo predatório, a dizimação dos povos indígenas da Amazônia.

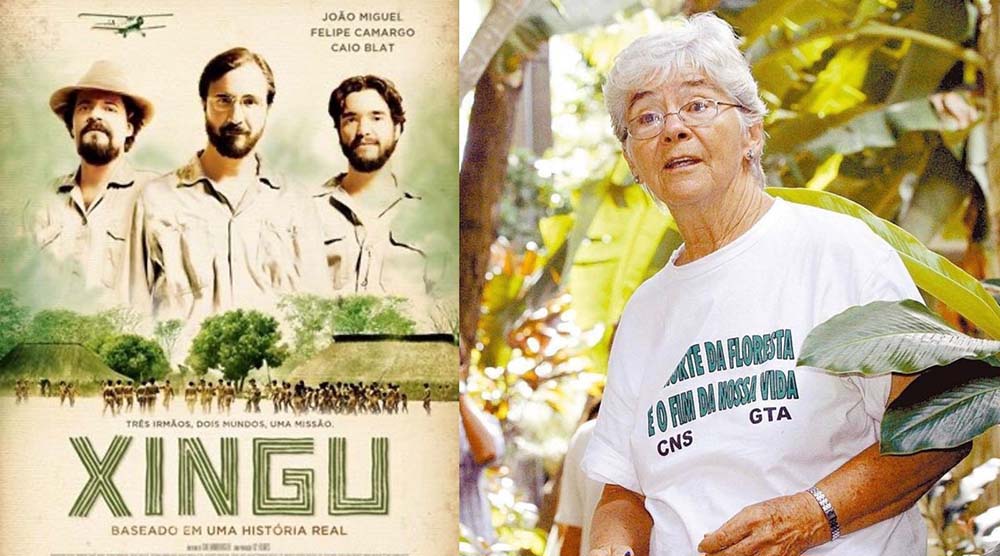

Os filmes Xingu – 2011, disponível na Globoplay – e Mataram irmã Dorothy – 2009, disponível no YouTube – são dois retratos cinematográficos e históricos sobre a tragédia ambiental brasileira que remonta à invasão dessas terras pelos colonizadores e que, revoltantemente, se mostra distante de um fim.

Abaixo, publico, novamente, minha coluna de 2020. Algumas palavras e muitas perguntas sobre o nosso papel nesse estado de absurda urgência e violência em que vivemos.

Como você se sentiu, em setembro de 2020, quando a pandemia de Covid19 já tinha matado mais de 100 mil pessoas e começamos a assistir a uma onda recorde de fogo no Pantanal?

Pois o que eu senti eu não sabia como expressar, eu não sabia nomear — encontrar um substantivo que desse a substância de que era feita aquela mistura de pânico, tristeza, revolta, frustração e impotência. Ou encontrar algum adjetivo forte o bastante e potente o bastante e grosseiro o bastante — que me permitisse gritar e xingar qualquer pessoa que aparecesse na televisão ou na Internet como sendo um dos responsáveis por tamanho desastre e ultrajante crime. 2020 já passava da metade e as atrocidades se amontoavam. A impossibilidade de fazer qualquer coisa relevante, naquele cenário tão aterrador quanto incapacitante, era esmagadora.

Porém, se existe algo em que eu acredito é no cinema. Acredito no cinema porque sei da relevância das histórias para nossa construção humana — individual e coletiva. É construindo narrativas que colocamos ordem no caos, que organizamos os universos interno e externo, que produzimos sentido.

Histórias, contos, tradição, começo e meio que se estende – porque o final está sempre em aberto – nos presenteiam com filigranas de sentido: o sensível encadeamento coerente de coisas a que precisamos nos agarrar. Entender e sentir – as duas palavras que nos levaram para mais uma semana de clube do filme, que já completava três meses de existência e resistência lúdica contra tudo que não podíamos objetivamente atuar, mas a favor daquilo que podíamos, e podemos sempre, humanamente construir.

As notícias mais importantes do dia direto no seu WhatsApp! 📲

Começamos a semana assistindo Xingu — filme com nome de rio, nome de parque nacional indígena — uma nacionalidade que abraça quais pessoas? —, mas que conta a história — admirável, de fato — de homens brancos. Mais um capítulo, entre tantos desse livro chamado Brasil, em que o progresso pretendido se fez com o apagamento do passado.

Nos contentamos em assistir à história de desbravamento e luta dos irmãos Villas-Bôas em defesa das aldeias indígenas porque nunca poderemos ouvir, sentadas em roda e debaixo do céu, homens e mulheres dos povos que habitam essa região em Mato Grosso cantar e contar suas próprias narrativas sobre a vida, sobre as lutas, suas lendas de garra e de glória.

Como é contada essa mesmíssima passagem da história do Brasil quando narrada em yawalapiti – língua original da etnia Yawalapiti? Como esses indígenas marcam o tempo em que tudo isso aconteceu? Como eles honram e rememoram os antepassados que morreram naqueles dias? Quais fatos eles chamam de “história do Brasil”? É nossa habilidade de contar sobre o mundo que nos faz o sentido. É nossa maneira de contarmos sobre nós mesmos que nos coloca dentro do mundo. O filme a que assistimos relata apenas um lado: o lado em que nós mesmas nascemos e vivemos, até hoje; o lado de quem vive na cidade, de quem cresceu vendo filmes, de quem se identifica com os bravos desbravadores. Desse lado — a história. Do outro — o silêncio cortado pelas águas do rio.

No segundo filme, Mataram irmã Dorothy. Um filme com nome de mulher — a própria substância de que é feita essa história — e sujeito indeterminado. Aqui, os homens brancos foram omitidos do título, mas suas digitais estão por todo o verbo. Dois filmes, dois extremos.

Dorothy Stang era branca, mas não era homem. Por isso, sua história não foi feita de glória — foi feita de dor. Irmã Dorothy lutou pelos trabalhadores rurais da Anapú assim como os irmãos Villas-Bôas lutaram pelos povos indígenas do Xingu — em dois momentos diferentes e separados por anos — mas que se entrelaçam feito cipó às linhas sinuosas que tentam narrar e explicar a terra, a posse, a nacionalidade, o progresso, o retrocesso, a cultura, a violência, a política e a divisão agrária desse país.

Naquela semana, não assisti ao último filme proposto pelo clube — a terceira história, o final que não consegui alcançar, terá, quem sabe, espaço e tempo futuros para ser assistida e assimilada.

Entre as terras do Alto Xingu e a pequena Vila de Sucupira, eu me sentei entre pensamentos, tentando organizar as historias que tinha acompanhado e, de alguma forma, me encontrei com essa pergunta: qual a parte que me cabe desse desastre? Ou melhor, qual a parte que me toca desse desastre? Ou ainda, qual é a minha parte?

Fiquei tentando imaginar o barulho do rio: se um chiado incessante — feito água apressada; um borbulhar desritmado — feito conversa confusa; um aguaceiro que despenca — feito enchente que pega de surpresa no meio da noite. Eu fiquei imaginando a terra, que acolheu o corpo sereno de irmã Dorothy e que cobriu de leve seu rosto, como um beijo, como uma prece. E nasceu em mim um desejo de flores, que dançando levadas pelo vento, nasceram sobre seu túmulo. Eu só não imaginei o fogo – porque suas histórias eram as que lambiam com brasa todas as nossas telas. Porque são essas as histórias que não se cansam de arder.

Não sei responder, com substância, com qualidade ou com ação, qual a parte que me cabe na história e no desastre, mas sei que a sinto. E sinto profundamente.